谈漆论画 蒋念慈漫谈屏风:从天子当「屏」而立到屏风在当代的演变

原标题:谈漆论画 蒋念慈漫谈屏风:从天子当「屏」而立,到屏风在当代的演变

科学地划分,家具应该有五类或者是六类。五种分类之说,分为卧具、椅具、承具、庋具、综合类。六种分类之说,则分为卧具、椅具、承具、庋具、屏风类、综合类。

在我国有一群家具爱好者,他们不同意把屏风归类在综合类,而应独立出来。因为屏风对于中国人来说,是民族图腾中的一个很重要的表现形式。为此,2013年他们举办了一个「屏风的文化」专题展览。

因为早期卧具主要是用来遮挡地上的潮气,多是草席或者是草绳编织成的席子,我个人觉得这时的“卧具”还不算家具,原始的卧具在时间上、用途上、认识上有太多的不确定性,似乎不应该做直接比较了。

在这个「约定俗成」中国古董家具系列里,我尝试混合科学的分类法和中文单字的分类方式把古老的家具(近几十年仿古的古典家具除外)分别解说。

有几千年历史的中国汉语文字其中同义词和近义词很多, 加上各地区的方言用字用词不一,一定会发生很多的歧义和遗漏,恰恰就是这些不完美处可以促成这个「约定俗成」,并由大家将来自行添补遗留加入其中,而成为一个大众所“共享”的系列。

“屏”的大概种类有:大型的立式座屏、折屏、落地屏,中小型的围屏、挂屏、画屏、大小插屏、桌屏/案屏等。

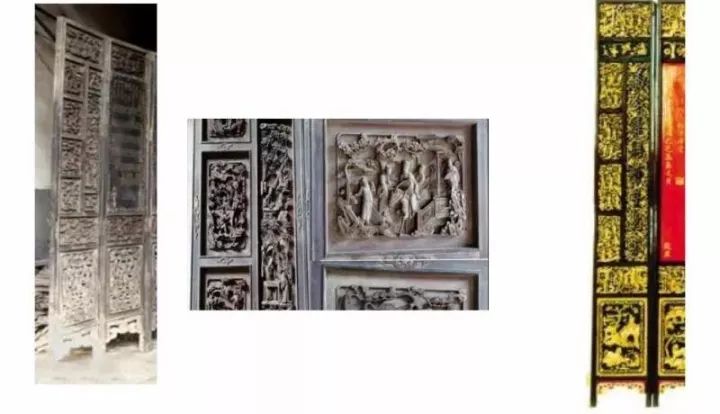

屏风的制作流程与工艺多样:镶嵌、彩绘描金、戗金、款彩(雕填)、浅刻、浮雕、透雕、缂丝、刺绣、堆漆等;

取材丰富,常见的材质有:石质、丝质、绵质、皮质、纸质、牙角质、竹木、陶瓷、贝壳螺钿、金属等等。各种工艺叠加使用的材质和款式之多,目前恐怕未能统计出来。

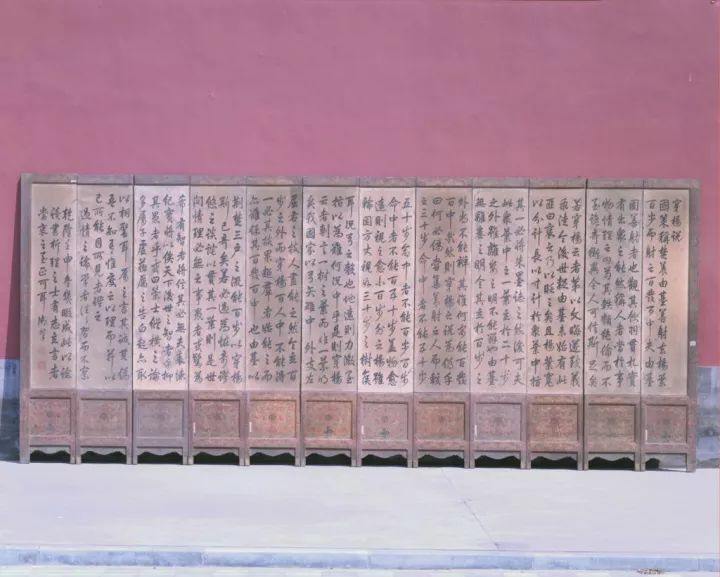

历史上留下记载的屏风,有唐太宗的《戒奢屏》、朱元璋的《勿忘节俭屏》,而史记内皇帝正式亲手去参加了的只有屏风一类,存世实物就有乾隆皇帝御笔《穿杨说》屏风。

明代二十二岁逝世的天启皇帝动手做木工,似乎是个人爱好消磨时间,而非正式的官方行动。

史载“又好油漆,凡手用器具,皆自为之。性又急躁,有所为,朝起夕即期成。成而喜,不久而弃;弃而又成,不厌倦也。且不爱成器,不惜改毁,唯快一时之意。”“朝夕营造”,“每营造得意,即膳饮可忘,寒暑罔觉” 可见其个人的随意性。

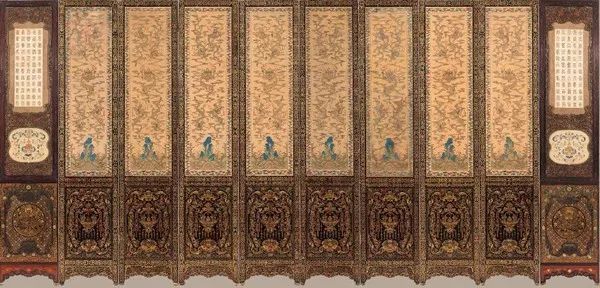

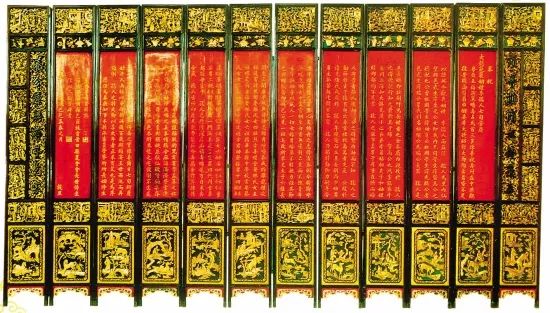

折屏式屏风的基本款是十二扇。当然也有四、六、八、十,甚至超过十二扇的,但基本的标准款应该是十二扇。

最后三套是通景,即十二扇连成一个整体画面。我挑了这一个样版,因为最后一扇作者故意留了一点点画面,让大家看出它是连在一起的画面。

需要注意的是,不管是多少扇的折屏式屏风,都应该是有头有尾、有始有终的。如同一幅画或诗词,它是完整的。

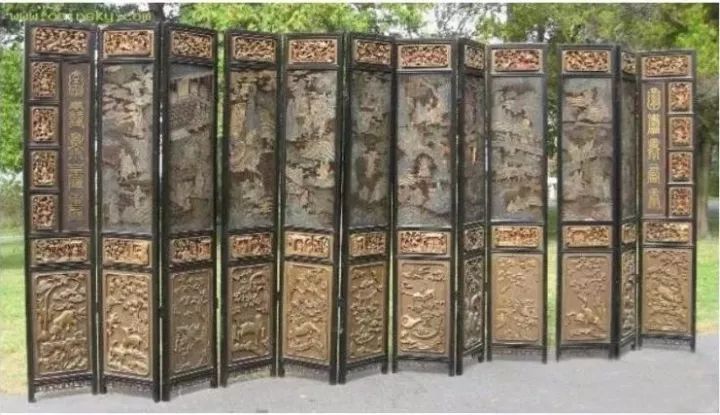

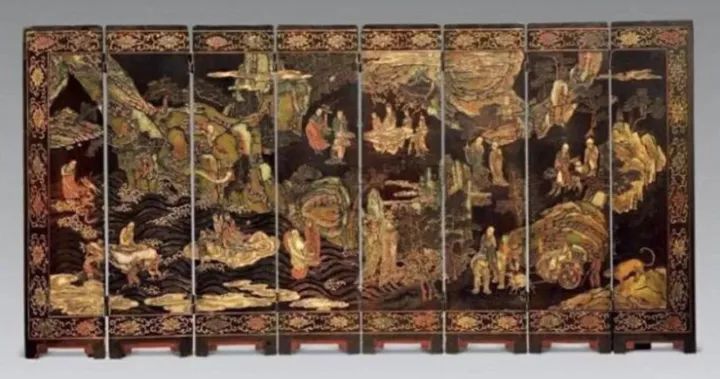

折屏式屏风是可以独立站起来的,每一扇之间有一个合页,把它们连在一起,如W型稳立。图为“清康熙 款彩‘群仙祝寿’图十二扇屏风”(苏富比)。

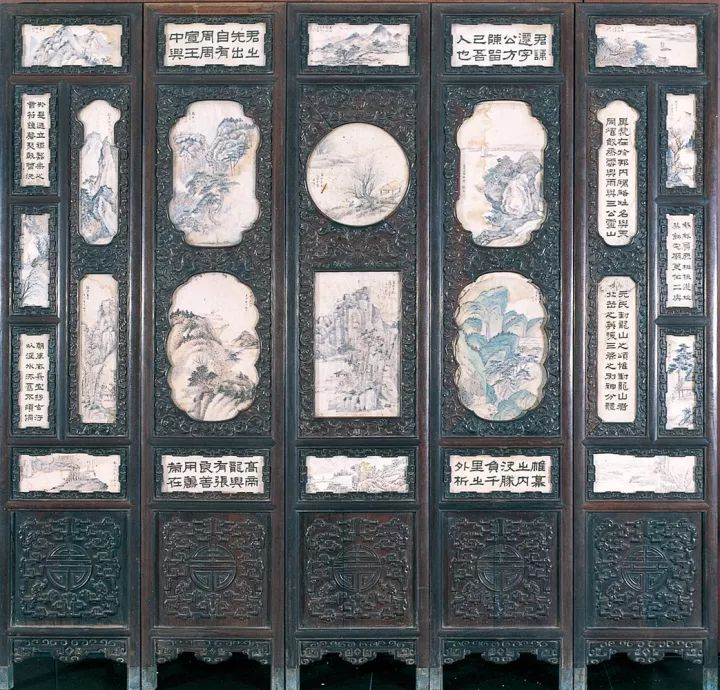

上图是清初红酸枝屏风,融合了漆绘、缂丝、刺绣、绢本及纸本绘画、鎏金合页,这一套富丽堂皇的宫廷家具,在拍卖场上的估价在3000-3500万元。

这是潮汕地区富裕人家的金木屏风。这一套在当地有点名气,算是潮汕家具精品中的精品,雕刻工艺非常精美。

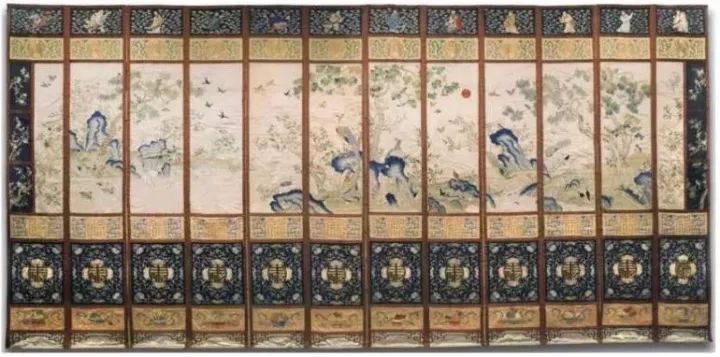

前面我们提过,屏风的材质工艺也是多种多样的。上图中这一套,就是将绢和纸完全裱在木框上,合页用绢布做成,所以整个展开的时候,它可以像书本一样平整。

这是屏风的另外一种摆设方法,可以单独放置站立,也可以平放如一面画墙。取材很轻,还可以放在一个大的木盒子里面储存和搬运。

看一款特别的例子。上面这套屏风是完全是用绣花丝绸制作的,没有用木头,就连框边也是用丝绸制作的,它是挂在墙壁上欣赏的折屏式屏风刺绣画。真不知属于挂屏还是刺绣画了。这套刺绣屏风是19世纪初江苏苏州出品,后由美国皮博迪埃塞克斯博物馆收藏。博物馆归类在Screen屏风中。

上图的例子也是特别为屏风所作,为吴昌硕1917年的所作的水墨花卉屏风,也是标准的十二扇。将十二幅水墨画放入对应的扇屏风框内,2014年在北京保利秋拍中拍出3892.5万元的高价。

折屏式屏风的两端为首尾,有始有终。从下图中,你们可以看到尾部的多种结构,首尾基本对称。有些甚至两边装饰有立柱狮子,既是装饰也可以帮助站立得更稳。

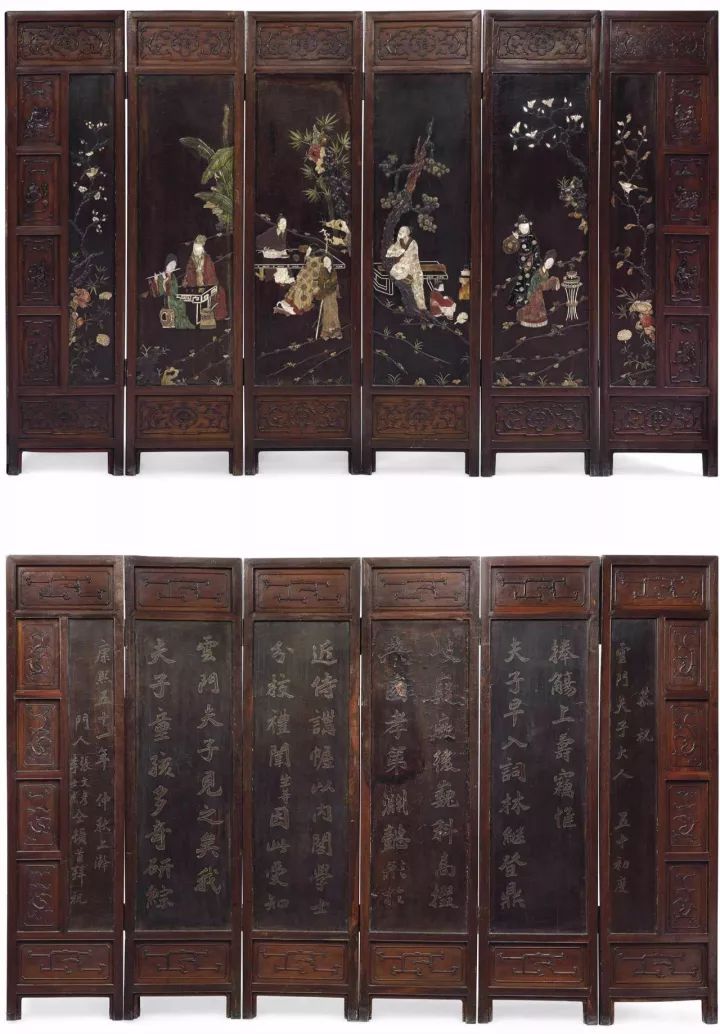

根据屏风自身的设计和高度,分为多个隔段也就是平常所说的分多少“仓”,上下縧环板,正中央预留给屏风主题,通常在最下部设牙板,两脚着地。

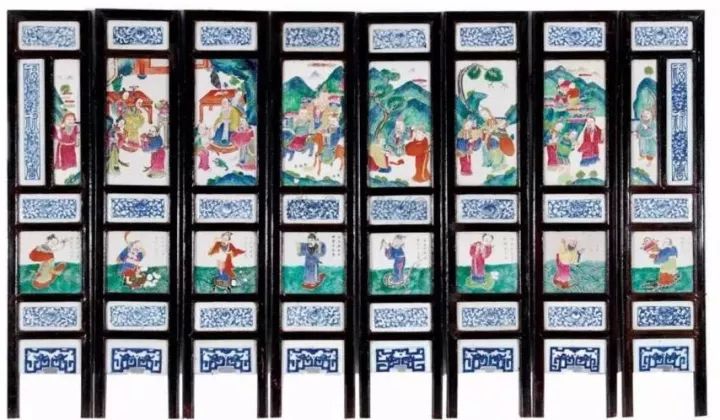

上图的围屏也就是朋友们说的小屏风吧。这种围屏是用于冬天围在火炉的旁边,不让风把炉灰扬起来。所以有一部分是用瓷片做的。

另一种小屏风可能就是寿屏了。上面这幅屏风上有很多寿字,是用来祝寿用的,可以放在案上陈设。也可称之为案屏或案上屏的一类。

前面提过,十二扇是屏风的基本款,基本款之外还有很多其他的变体。这一套就只有八扇,两端有首尾,是完整的通景。

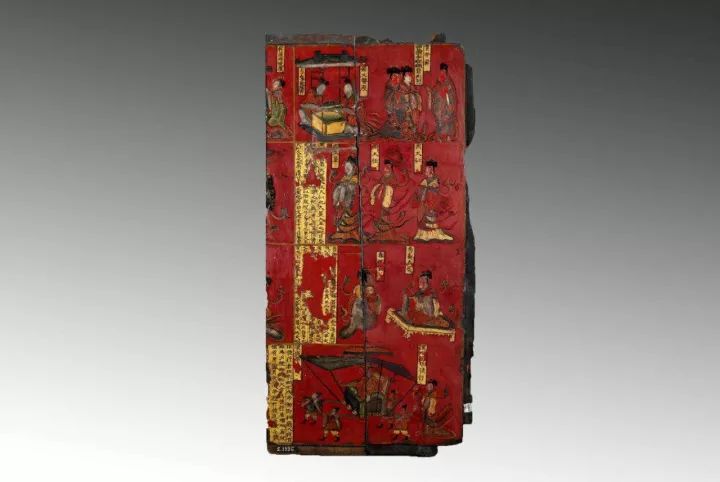

款彩是指在漆地上阴刻下的花纹,在里面再填漆色或油色,以及金或银的一种装饰技法。在各地有不同的名称:扬州称“深刻”,北京称“刻灰”或“大雕填”,苏州上海称“刻漆”,正名应叫“款彩”。

从17世纪开始,欧美便向中国进口大量款彩屏风,老外甚至因为沉迷喜好而衍生独特的专用名词“克罗曼多屏风”,已有专著解释详细,这里不赘述了。

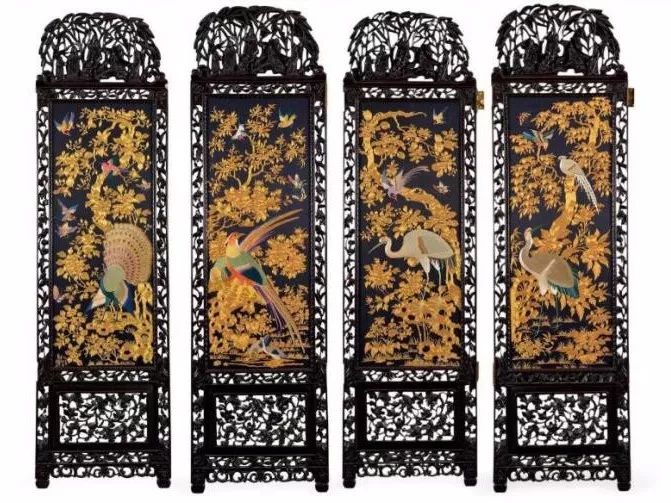

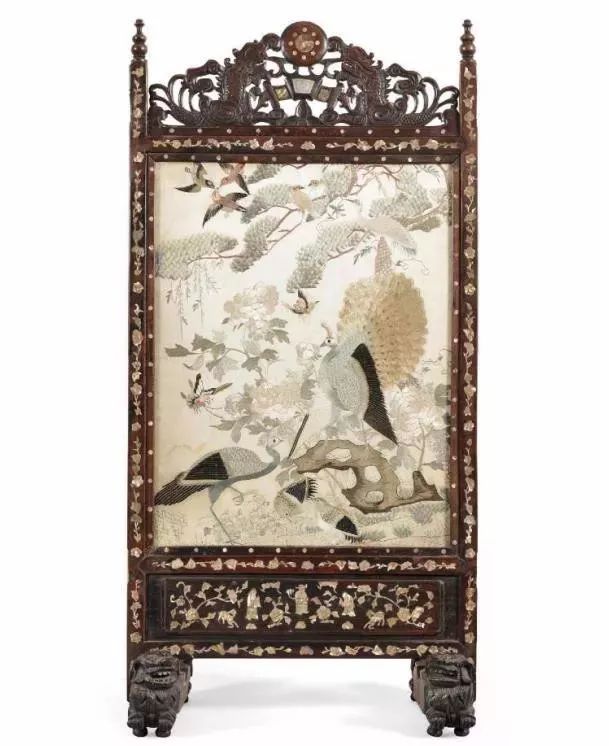

有些屏风上面戴冠,像帽子一样。上图这一套是清末民初广东红木通花戴冠屏风,中央画芯,用卜绣方法刺绣金银线而成。这些金银线往往是赤金足银以示高贵,价值连城,唯一不能确定的是这一套屏风是否只有四件为一套。

特别是山字形的屏风单数居多。上图这套是民国时期的红木七扇类似戴冠的屏风,但这不能算是戴冠。由六片较窄小的屏风,加中央一片较宽大的组成。

有些屏风设计的时候就是半月形,可称作“宝座形屏风”。“宝座形屏风”大部分是山字型的,但不是绝对的。

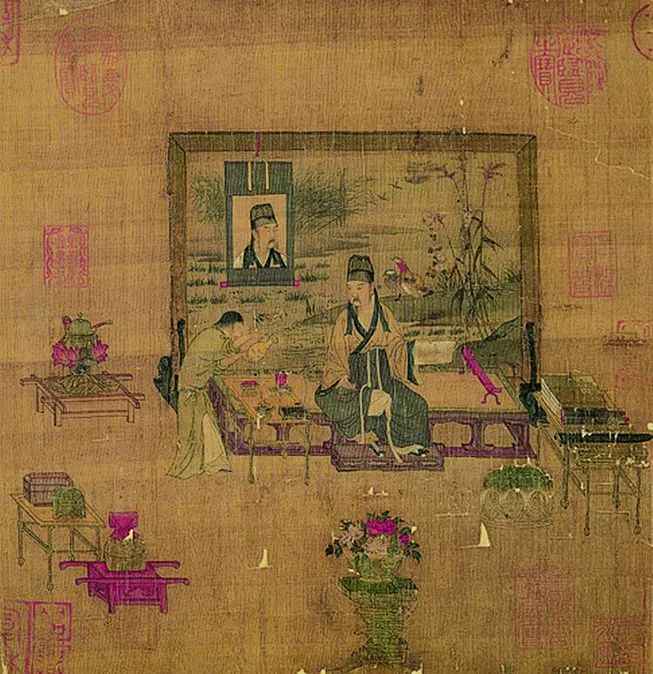

最原始的三千年前的屏风是为天子皇帝专用的,是表现身份和权力的象征。古语有云:「天子当屏而立」,能够准确的看出屏风在中国古代文化中的地位。

这种宝座形的屏风有七扇、五扇、三扇的,至于数量的多寡有什么讲究,还要进一步了解。

宝座形的屏风戴冠的比较多,功能都是前面放一个宝座,如果面前空空的话感觉就不协调了。

这一套宝座形屏风,工艺太漂亮了。高度不是非常高,人坐在椅子上比屏风还要高出一点点。这种屏风应该放置在北方的炕上使用,人在屏前盘腿面客而坐。

其实隔屏隔扇跟屏风是不同的,隔屏隔扇在上下各有榫,是固定在房子的一部分,可称为建筑构件。而屏风是可以完全活动的家具。

有一些隔扇就是一个「挡中」。在庭院建筑的一个「挡中」,从华中到华东华南的亭院建筑中都能看到这种「挡中」。北京的四合院不是这种结构,中国建筑有很多的地方特色,包括屏风隔扇也有地方特色的区别。

这里顺带解释一下,屏风或挡中在风水学里面的含意:屏风是分隔洁净与杂污,遮挡邪杀, 屏风挡中之内为洁净之地。有悦目欢心之效。

除了固定的挡中外,还有一种活动挡中,也称落地屏。这种很大的挡中,一般放在进门口的正面。

上图举例的大座屏,是首件突破一百万美金拍卖记录的中国家具,早在1996年便在纽约佳士得拍出上千万块钱的高价。

这一套屏风是刺绣的,看起来没那么四平八稳,刺绣和款式都比较娇气。较难界定是挡中还是摆设的工艺品,姑且称之为落地屏吧。

我们在古家具分类中有时会遇上并非這么黑黑白白的明确分別,是因为有些一物两用,有些是特定为某个单一原因订制的,我会以宽容的态度面对之。

最后一对是雕漆剔红座屏,235cm高,成交价2240万元。雕漆不宜挡风暴晒,而成对的使用应该也不是挡中了,应该是厅堂上的陈设摆放件。

落地罩亦可说是隔扇类中的一种,所以即使名称里面没有“屏”字也一道提出来大家一起讨论。不管从美学、风水及用途来讲,室内还要一些隔扇、挡中、落地罩等。

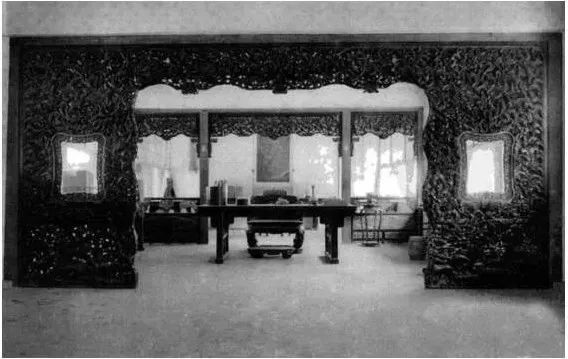

这种落地罩不止用在房屋间里面,从一百年前老照片里看到,这是广州大型花艇上的船舱,船上的客厅里有很大的用玻璃做的落地罩,有好几层隔扇,有床、桌等等红木家具,还有吊灯。放在21世纪的今天还是那么时尚。

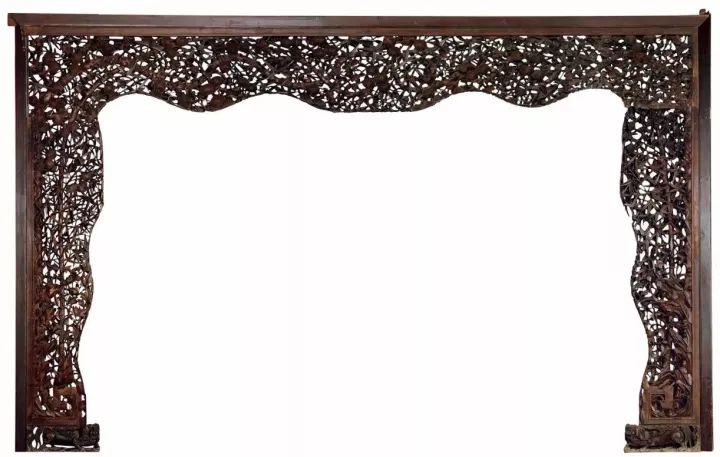

现在我们偶然还是能见到落地罩,试举两个拍卖会中的例子分别是楠木和花梨木的落地罩:

清乾隆 金丝楠大落地罩。尺寸:410×259厘米,成交价57.5万元。(中国嘉德)

清宫 花梨木雕花鸟纹落地罩,宽403cm,高360cm,脚足径45.5cm。中国嘉德2006年秋成交价638万元,北京保利2013年春成交价3910万元。

下面看小一点的挂屏。一扇、两扇、三扇的挂屏都有,单扇的横款多,多扇的竖款多。

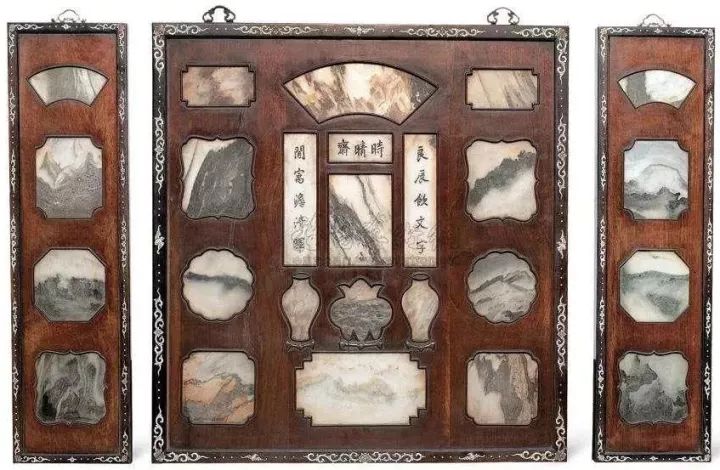

中国的挂屏大多是四扇,以四扇的居多,上面镶嵌了玉、瓷片、珐琅、石头、各式宝石等等。

它们还有很多不同的形状、样式,若详细说明又可以是一个专题的。无法一一举例了。

挂屏中有一大类是用钧瓷瓷片或小块大理石镶嵌的,中国文人十分喜爱。第一是因为钧瓷和大理石的纹理变化无穷无尽,没有一块是相同的。第二是文人很喜欢素雅,瓷与石的质感可以让心安静下来。

先来看一对拱月式大地屏,2010年秋在香港佳士得拍出2753万港元,是目前价格最高的地屏:

下面这两块的尺寸可能比较尴尬,比地屏小,应该是案上屏吧,但又有点太大,还不太确定。右边的是木质仿竹的,在法国曾经很流行以木仿竹的制器,说不准中国出口还是西方仿学中式产品。

清乾隆 御制剔红雕漆嵌白玉御制诗水波纹九龙图插屏,成交价1495万元(北京保利)

做室内设计的都知道,案屏是非常霸道的家具,一个房间里放上一张条案或者插屏,整个房间的气氛都改变了,非常重的中国味、中国的气氛就出来了。

特别是案屏,就算在一个非常西洋设计的房间里面放上它,一进房间,马上只能看到它。至于理由?我说不出来。

还有文人们喜欢的砚屏,很小的插屏,是放在砚台傍边,防止墨被风很快吹干的砚屏。

还有一种砚屏的变体,叫做笔屏。属放笔的地方,文人们在他们的书桌上不断耕耘,创造力是无限的。

受中国文化的影响,周边的很多国家都有屏风或类似的东西,这是日本的屏风,有十七世纪、十六世纪的。很多是用纸裱在原木框上面,很轻,在房间里可以来回搬动。有时候会见客人时候用。

这是韩国的屏风,很难用一句话来分辨韩国和日本的屏风,日本的似乎大气一点点,整体自上而下是一幅画,而韩国的是上半部分是画,下半部分是素的,很少一幅画到底的。

当人们富庶了以后,屏风就出现了。穷的时候不需要屏风,屏风不是生活的必须品,富庶了之后需要表现和展示的时候,屏风的作用很大。所以在近年间,中国对屏风的摆设需求渐渐多起来。

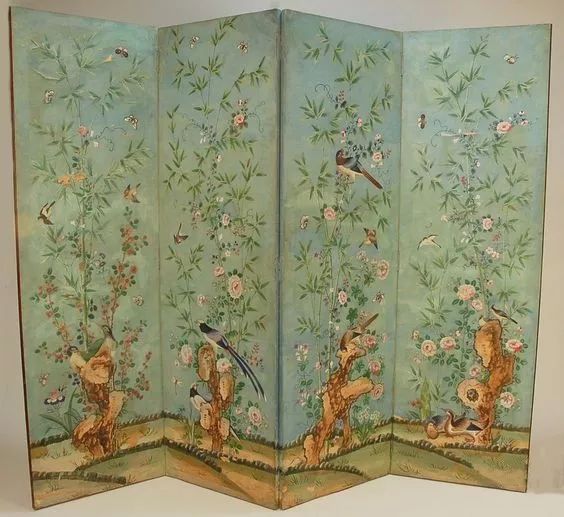

这是十八世纪末中国出口到西方的屏风,像一个女儿嫁出去很久,回到娘家大家都不拿她当自己的家人一样的。这套在中国价格不被看好,在国外是很贵的。

在二十一世纪是不是屏风已经离我们远去呢?不是的。而是以另一种面貌大量地回到我们生活里面。

上图就是现在五星级餐厅、酒店里面的隔断,也是屏风的变体。它还可以挡住很高分贝的噪音。

其中有的不是用木材制作的,也有用实木制作的,某些甚至不是中国做的。世界各地的人们,以他们自己的方式,表达着对屏风的喜爱。

我喜欢看更多的东西、更大的天地。上面这几张是国外现在生产的隔扇、隔断的图案,暂且不妄断好与不好。

但至少能确定的是,他们将屏风的图案丰富了许多,正在往前走——任何的发展我都以支持的态度看好,也期望能看到中国的屏风呈现更多层次的良性演变。

蒋念慈,明清家具收藏大家。从十几岁就开始在古家具行业摸爬滚打,几十年来经手老家具无数,数件藏品曾创保利、嘉德拍卖天价纪录。他对中国传统家具的鉴赏、研究、理解以及丰富阅历在当代几无人能出其右者,蜚声国内外业界。

地址:广州市海珠区海逸街15、17号101(力迅时光里二期首层)返回搜狐,查看更加多